白折騰20年 臺灣教育改革5大血淚教訓

【背景】1994年4月臺灣學生走上街頭,對于聯考制度一試定終身發出抗議,逼得臺當局“行政院”在同年9月成立“教育改革審議委員會”,并邀請獲得諾貝爾化學獎光環的李遠哲出任召集人;李遠哲帶頭制定了臺灣教育改革的計藍圖,李登輝鼎力支持,拍板執行之,于是影響了數十年來臺灣年青學子的教育。20年過去了,評論這一場教改績效,李遠哲說,“過錯不應全指向他”,但有多少人會相信。

【觀點】臺灣教改20年下來,入學減壓未必有成,培育出來的人才水平卻不進反退。為入學程序耗盡力氣后,很多學生不想再為學業拼命,只求平安畢業拿到學位即可。過去臺灣許多優秀人才會愿意奮力苦讀,并到海外留學進一步鉆研,最終獲致卓越成就,但現在的年輕世代聞苦色變,只要有沾點苦味的事情就不想靠近,去海外也選擇輕松無壓的游學方式,殊不知無論在職場生涯或產業競爭中,唯有吃苦受挫付出心血努力,才能讓自己成長并取得優勢。而一個地區競爭力的能源,就來自這些優秀人才的集體拼搏。

反省之一:過于注重減壓 忽視精英培養

浩大的臺灣教改工程啟動至今已經20年,就影響程度而言,可謂僅次于民主改革的社會工程。但回顧所來徑,會發現也許設計者都曾深受升學主義之苦,當時社會對聯考窄門難擠也多有詬病,以至于這套教改的基本思維太過執著于減輕升學壓力,卻忽視了精英人才的培育與競爭力的提升。

但是,由于設計不當,又變來變去,還愈繁瑣困難,想讓孩子減壓的美意非但沒有實現,反而讓學生、家長、老師、學校都苦不堪言。2002年廢除聯招,改采多元入學方案,除了“甄選入學”及“考試分發入學”兩大管道外,還有“繁星計劃”和軍、警大學等招生管道。測驗分為學科能力測驗、指定科目考試、術科考試等統一考試,學測則可以選擇學校推甄或是個人申請的方式進入大學。至于初中入高中則采基本學力測試,臺北、高雄兩市還曾提出免試升高中的自愿就學方案。

沒想到,“多元入學”變成“多錢入學”,以前清貧子弟可以靠公平的聯考為自己的命運翻身,但多元入學卻要評比更多表現成績,結果讓城鄉差距與貧富階級更加明顯、擴大且固著化,弱勢者陷入更不利的處境,許多寒門人才就這么被埋沒了。

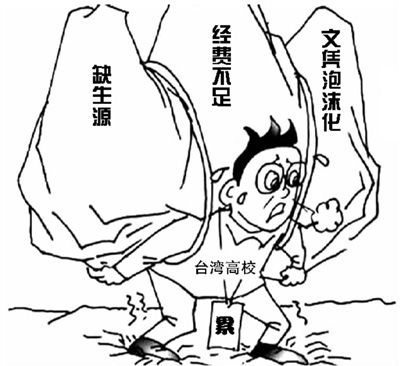

而為了讓人人都可上大學,達成快樂學習升學減壓的目標,臺“教育部”鼓勵廣設大學,結果從23所增加至160所,現在要考不上大學還真的不容易。大學林立下,技職教育相對萎縮,技職人才也出現斷層。問題是,大學文憑因此大幅貶值,中、后段班大學的畢業生,進入職場后并無突出競爭力,薪資因此也容易被壓低。再加上少子化沖擊,許多大學招不足學生而面臨倒店危機,甚至預估2026年將有4成大學倒閉。