這場最高規格的科技獎勵大會,折射了哪些新變化?

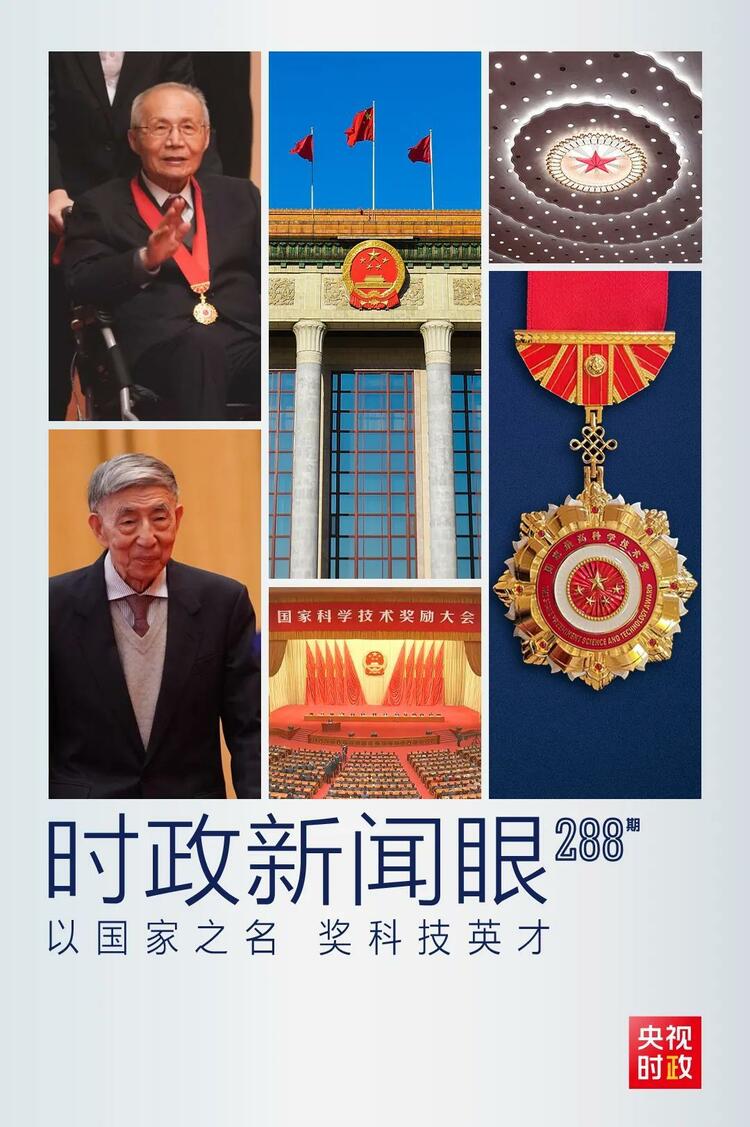

11月3日,國家科學技術獎勵大會在京舉行。習近平總書記出席大會并為獲獎代表頒獎。這是繼上周參觀國家“十三五”科技創新成就展之后,總書記再次“檢閱”科技戰線英才和科技創新成果。這場獎勵大會有什么新的變化,又傳遞出哪些鮮明信息呢?《時政新聞眼》為您解讀。

從會期之變 到會場之變

今年是黨中央、國務院連續21年舉行國家科學技術獎勵大會。與往年一般在年初舉辦不同,今年首次改在了11月。

△北京人民大會堂,國家科學技術獎勵大會。(總臺央視記者石丞拍攝)

《時政新聞眼》發現,黨的十八大以來,以往每年國家科學技術獎勵大會的參會人員規模都是約3300人,今年的規模減至約3000人。

另一個變化是,今年沒有安排給獲得國際科學技術合作獎的代表頒發證書的環節。

△大會現場。(總臺央視記者耿小龍拍攝)

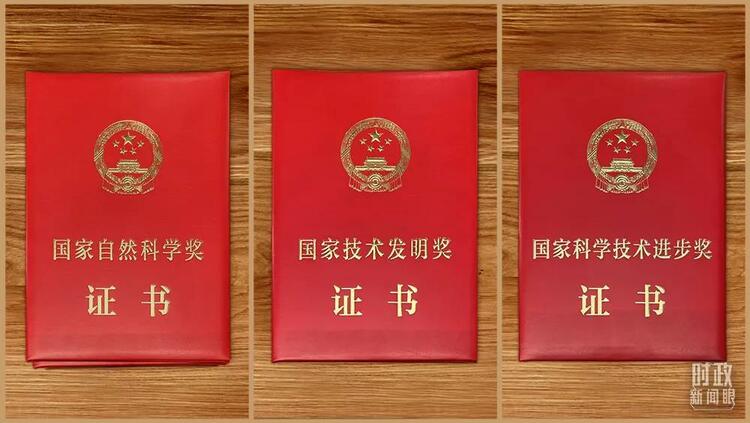

國家科學技術獎一共包括五個獎項:國家最高科學技術獎、國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科學技術進步獎、中華人民共和國國際科學技術合作獎。

△國家最高科學技術獎獎章。(總臺央視記者彭漢明拍攝)

在往年的國家科學技術獎勵大會上,除國家最高科學技術獎外,黨和國家領導人都會同時為獲得其他四個獎項的代表頒獎。

今年雖然沒有國際科學技術合作獎的現場頒獎環節,但《時政新聞眼》注意到,此次共有8名外籍專家和1個國際組織被授予這一獎項,獲獎專家、組織的數量是黨的十八大以來較多的一次,僅次于去年。

△三大獎證書。(總臺央視記者王鵬飛拍攝)

獎項之變:“指揮棒”調整 “含金量”十足

2020年度國家科學技術獎的獲獎情況出現了一些明顯變化,一個重要原因是《國家科學技術獎勵條例》在去年做了修訂,并從當年12月1日起施行。今年是條例修訂后舉行的首次國家科學技術獎勵大會。

△軍樂團奏響頒獎樂曲。(總臺國廣記者李晉拍攝)

第一個變化,控制數量,強化質量。

修訂后的《條例》將推薦制改為提名制,明確不受理自薦。據了解,在提名制實施以前,國家自然科學獎、技術發明獎、科學技術進步獎的授獎率保持在30%左右。隨著受理數量的增加和獎勵數量的控制,2020年三大獎授獎率下降到14.9%,進步獎特等獎、一等獎比前一年減少了20%。“國字號”獎勵,就是要有“含金量”。

△當天,習近平總書記為吳偉仁院士頒發國家科學技術進步獎證書。吳偉仁院士是中國探月工程總設計師。(總臺央視記者楊立峰拍攝)

第二個變化,激勵基礎研究,重視原創成果。

修訂后的《條例》第三條明確提出,“國家加大對自然科學基礎研究和應用基礎研究的獎勵。”通過2020年的評選結果可以看出,“十年磨一劍”的項目多了。曾經數度空缺的國家自然科學獎一等獎今年開出“雙子星”,并且兩個一等獎都授予了化學領域。鐘南山院士領銜的呼吸疾病防控創新團隊,獲得了國家科學技術進步獎中唯一的“創新團隊”殊榮。

△鐘南山院士步入會場時,全場自發響起熱烈掌聲。(總臺國廣記者李晉拍攝)

第三,面向外籍,全面開放。

修訂后的《條例》,將三大獎的獎勵對象由“公民”改為了“個人”,旨在獎勵長期在華工作的外籍人士。2020年度自然科學獎、技術發明獎、科技進步獎三大獎全部向外籍人士開放,最終有5個獲獎項目由外籍專家主持或參與完成。

邁向科技強國的鄭重宣示

國家科技獎勵是一面旗幟。評選國家科學技術獎,舉行國家科學技術獎勵大會,是中國建設創新型國家和世界科技強國的鮮明宣示。

去年國家科學技術獎勵大會以來,習近平總書記著眼發展大勢,既一以貫之強調科技創新,又作出新的戰略部署。國家科技獎的設獎之變、獲獎之變,就是生動反映和自然結果。

△包信和院士來自中科院大連化學物理研究所,他牽頭的“納米限域催化”項目榮獲2020年度國家自然科學獎一等獎。當天,習近平總書記為他頒發證書。(總臺央視記者姚瑤拍攝)

去年9月舉行的科學家座談會上,總書記鮮明提出“四個面向”——面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,其中第四個面向是新增的表述。

總書記鮮明指出,“保障人民生命安全和身體健康是黨和國家的重要任務,科學研究要從中凝練重大科學前沿和重大攻關課題。”據統計,在2020年的三大獎當中,眾多獲獎項目集中在醫藥醫療領域。

△由北京中醫藥大學、廣東省中醫院等五家單位聯合完成的“中醫藥循證研究‘四證’方法學體系創建及應用”項目,獲得2020年度國家科學技術進步獎二等獎。(資料圖)

基礎研究是科技創新的源頭,是“最先一公里”。

總書記強調,我國面臨的很多“卡脖子”技術問題,根子是基礎理論研究跟不上,源頭和底層的東西沒有搞清楚。

在今年的國家科學技術獎勵大會上,物理、化學、生物、材料等領域一批研究成果獲得嘉獎,傳遞出“持之以恒加強基礎研究”的堅定決心。

△云南大學研究團隊的《寒武紀特異保存化石與節肢動物早期演化》項目獲國家自然科學獎二等獎,這是他們采集化石的工作現場。(資料圖)

今年5月,中央全面深化改革委員會第十九次會議審議通過了一份與科技工作者息息相關的重要文件——《關于完善科技成果評價機制的指導意見》。

習近平總書記在會上說,要改革完善科技成果獎勵體系,重在獎勵真正作出創造性貢獻的科學家和一線科技人員,控制獎勵數量,提升獎勵質量。

指揮有方,將士用命,科技強國,乃能成功。

△北京大學高文院士牽頭的“超高清視頻多態基元編解碼關鍵技術”項目獲2020年度國家技術發明獎一等獎。當天,習近平總書記為他頒發證書。(總臺央廣記者潘毅拍攝)

中國需要戰略科學家

一年一度的國家科學技術獎勵大會,最令人矚目的,是國家最高科學技術獎花落誰家。

在今年的獎勵大會上,這一最高榮譽頒給了中國航空工業集團有限公司顧誦芬院士和清華大學王大中院士。

△國家最高科學技術獎證書與獎章。(總臺央視記者彭漢明拍攝)

顧誦芬是我國著名的飛機設計大師、飛機空氣動力設計奠基人。

出生于1930年的顧誦芬,從小對“飛機模型”情有獨鐘。報考大學時,他毫不猶豫選擇上海交通大學航空專業。1956年8月,新中國第一個飛機設計室在沈陽建立,顧誦芬擔任氣動組組長。他和團隊白手起家,設計出我國第一架噴氣式教練機“殲教1”。

△1958年,顧誦芬(右二)與設計組成員在殲教1飛機前合影。(資料圖)

在研制殲8飛機時,為了搞清飛機出現強烈振動問題,顧誦芬不顧危險,三次乘坐戰斗機緊隨殲8飛行,用望遠鏡觀察情況,終于找到了問題的癥結。他還擔任殲8Ⅱ飛機總設計師,直至定型生產。

△顧誦芬(后座)乘戰斗機上天,直接跟在殲8飛機后面觀察振動情況。(資料圖)

2014年5月,習近平在上海考察時叮囑,“我們一定要有自己的大飛機。”三年后,2017年5月,我國首架國產大型客機C919成功首飛。顧誦芬正是大飛機項目的主要推動者之一。

△當天,顧誦芬院士坐輪椅領獎。(總臺國廣記者李晉拍攝)

△顧老領獎時,他的愛人江澤菲在臺下深情凝望。(總臺國廣記者李晉拍攝)

另一位國家最高科學技術獎獲得者,是86歲的王大中院士,我國核反應堆工程與安全專家。

上世紀60年代,王大中院士參與清華大學核能研究基地建設,80年代開創核能供熱新領域。進入21世紀,他積極倡導并主持“高溫氣冷堆”研究與發展。

△王大中院士畢業于清華大學,曾在1994-2003年擔任清華大學校長。(總臺央視記者趙化拍攝)

核安全問題,始終困擾全球。王大中院士帶領團隊攻克這一“卡脖子”難題,建成全球首個第四代核電高溫氣冷示范堆,其中最受矚目的技術優勢就是“固有安全”。前幾天,習近平總書記在參觀國家“十三五”科技創新成就展時,就察看了這項工程的模型。

△2021年9月12日,王大中(中)、吳宗鑫(左)、張作義(右)在山東石島灣高溫氣冷堆示范工程現場。(資料圖)

加上顧誦芬、王大中兩位院士,從2000年度至2020年度,共有35位專家被授予“國家最高科學技術獎”。

在今年9月舉行的中央人才工作會議上,習近平總書記提出了一個重要命題:要大力培養使用戰略科學家。

總書記對“戰略科學家”的定義是:具有深厚科學素養、長期奮戰在科研第一線,視野開闊,前瞻性判斷力、跨學科理解能力、大兵團作戰組織領導能力強的科學家。榮膺國家最高科學技術獎的國之棟梁,為“戰略科學家”立下了鮮明的標桿。

江山代有才人出。新時代呼喚更多的青年科技英才挑大梁、當主角。