校館弦歌丨考古學界的“北大模式”如何薪火相傳?

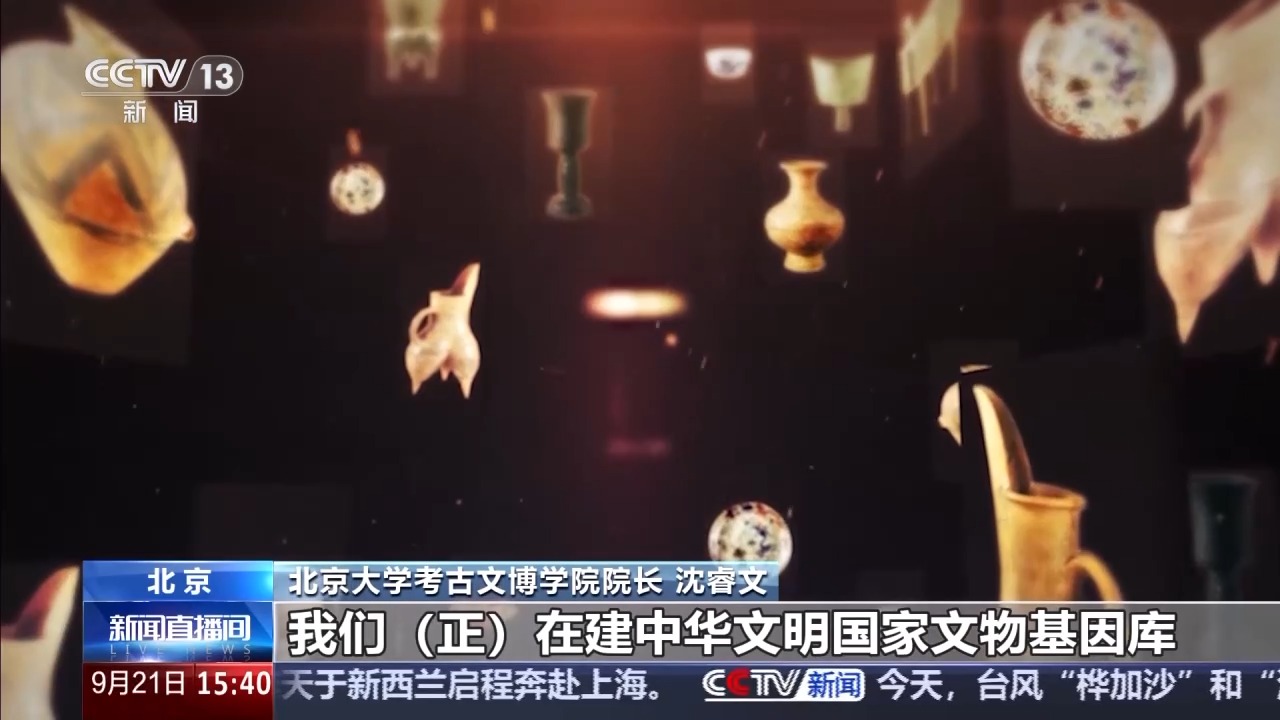

北京大學賽克勒考古與藝術博物館是我國高校第一所考古專題博物館,珍藏著石器、陶器、銅器、瓷器等萬余件藏品,每一件都凝聚著一代代學子孜孜以求、探源中華文明的堅守與傳承。

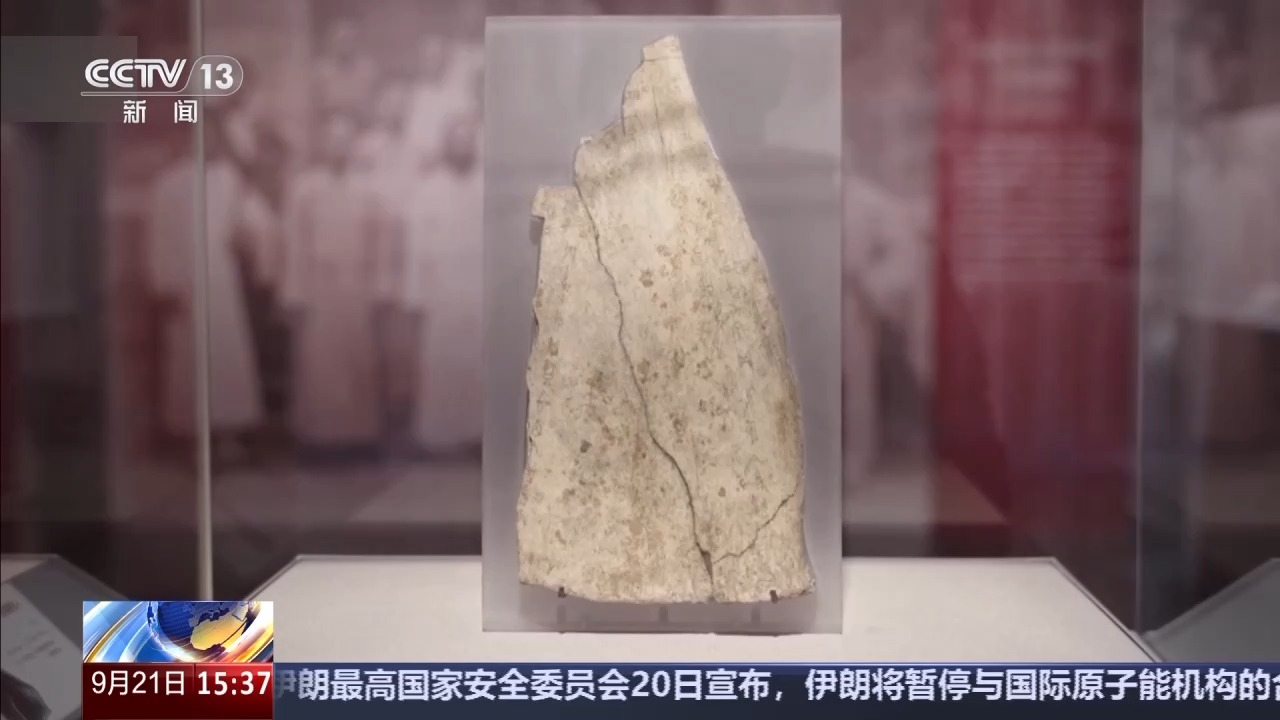

走進北京大學賽克勒考古與藝術博物館,瞬間會被眼前一件件珍貴文物吸引。新石器時代的鷹形陶鼎,商代的刻辭卜骨,魏晉時期的正始石經殘件,元代的卵白釉印花“太禧”銘盤……面對滄桑而久遠的瑰寶,今天的孩子們在驚嘆于先人智慧與創造的同時,更點燃了心中求知的火苗。

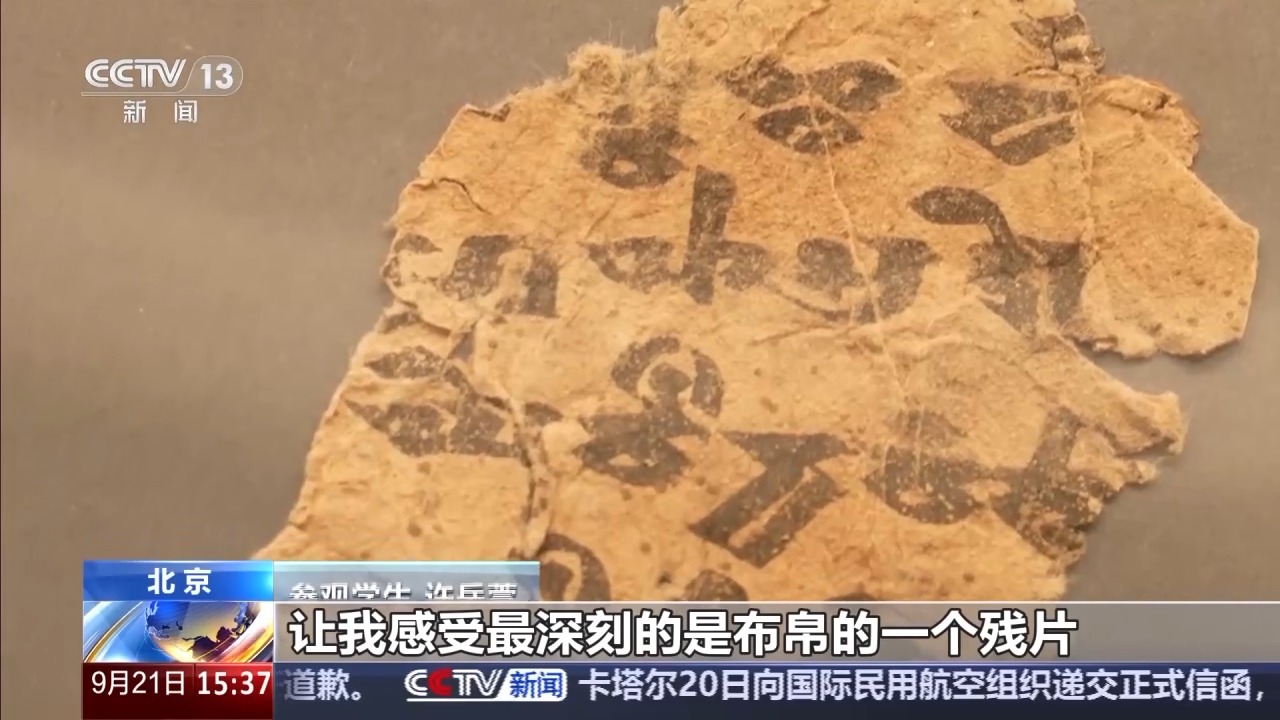

參觀學生 許岳萱:印象最深刻的是一個布帛殘片,它是考古工作者們一點一點地修復起來的。

參觀學生 楊惠媛:在這里感受到了中國文化博大精深,源遠流長,讓我們更加堅定對文化的自信,我們也要做中華文化的守護者。

館內的許多文物,都是北大師生考古實踐發掘而來,展現著學校歷經百年積淀與傳承的深厚文脈。

上世紀20年代,北京大學設立考古學研究室,倡導“用科學的方法調查、保存、研究中國過去人類之物質遺跡與遺物”。從此,探源中華文明,成為一代代北大考古師生的使命與行動。1952年,北京大學正式成立我國高校第一個考古專業。

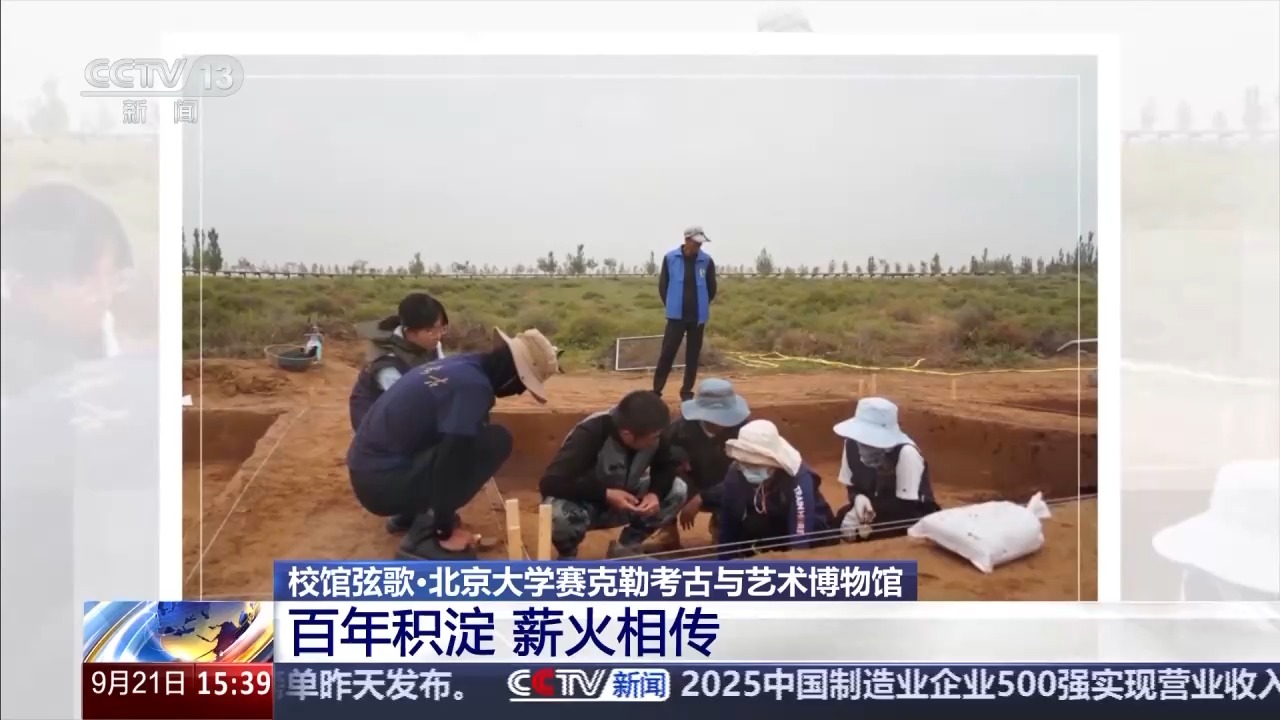

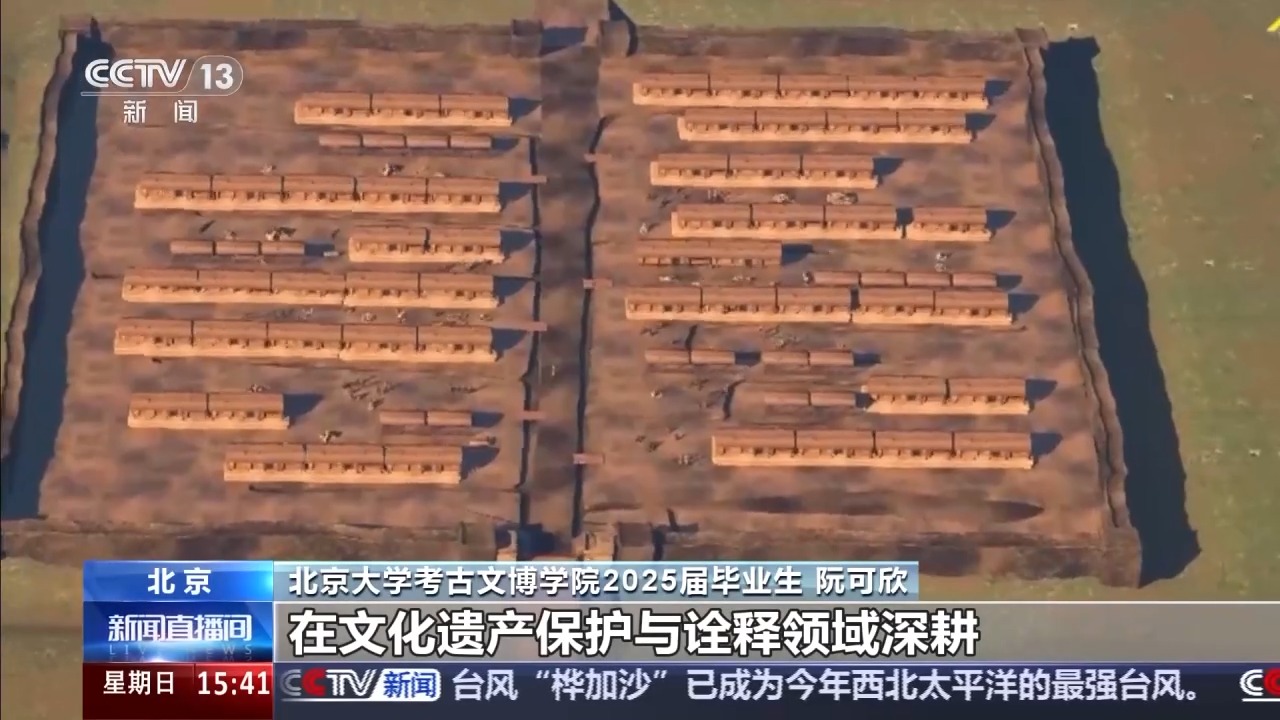

這張照片拍攝于1957年,是師生們在河北邯鄲開展田野實習時的留影,也是從這一年起,北大開始獨立開展田野考古教學實習。不同時期的這一件件發掘標本、一份份檔案報告,見證著“授業于田野之間,樹人于實踐之中”的探索歷程,由此不斷發展完善的“調查—發掘—整理—編寫報告”的教育實踐體系,被中國考古學界稱為“北大模式”,歷經一位位學術名宿的言傳身教,一代代考古學子的身體力行而形成豐厚積淀。

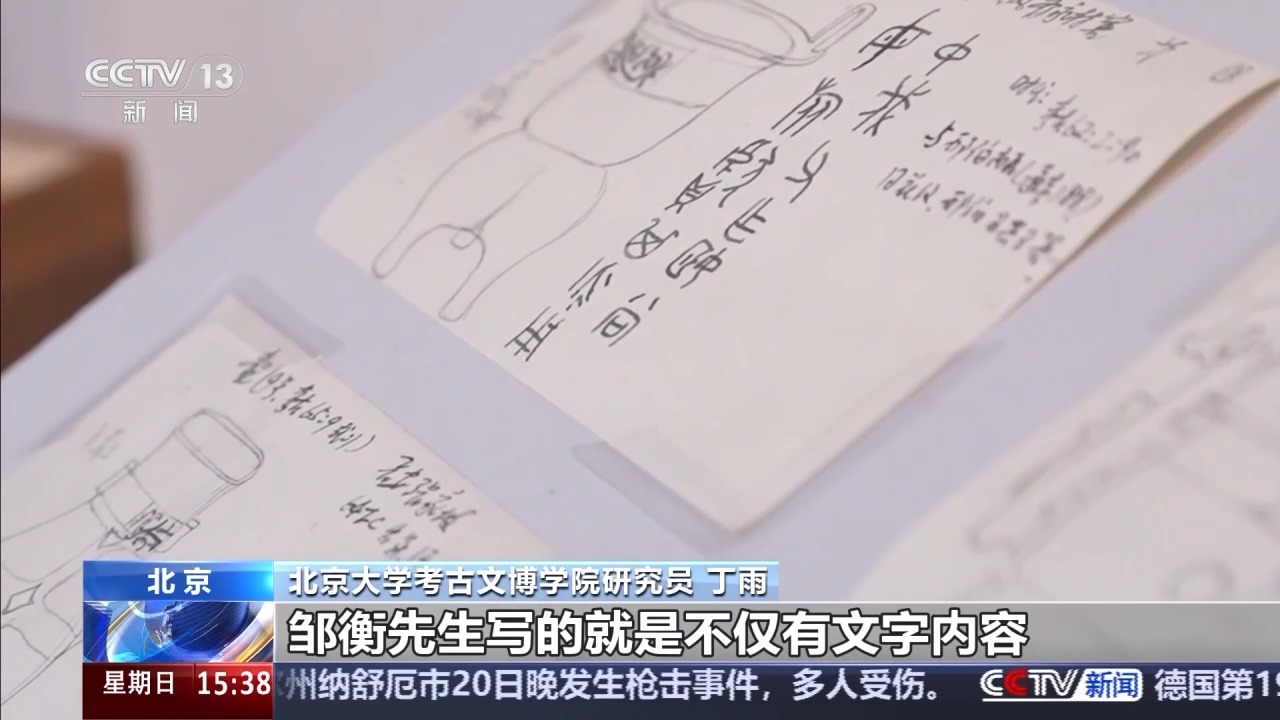

北京大學考古文博學院研究員 丁雨:這一組器物卡片我們看到鄒衡先生寫的不僅有文字內容,還有文物線圖。在器型和紋飾上,他都做了非常突出的標記。做這些卡片的時候,鄒衡先生年齡已經很大,但是他仍然一絲不茍地做這些工作,這其實也是我們北大考古人的傳承,盡可能貼合到這種歷史場景的復原中,讓古物煥發新生。

翻山越嶺,每一次在地層里挖掘,在探方下掘進,都是為了離中華文明發展脈絡更近一點。

從北大考古專業畢業的李云河,2021年接過前輩的接力棒,帶領學生和當地考古隊一起在寧夏鹽池張家場古城遺址進行發掘,在一片位于毛烏素沙漠邊緣的秦漢城址遺址上,一干就是三年。在李云河看來,考古要耐得住性子,因為稍不留神,“歷史文明的真相”就會與你擦肩而過。

北京大學考古文博學院研究員 李云河:像古人所說的,“至于幽暗昏惑而無物以相之”,當你沒有任何可參考的標準,當你發現四處尋找沒有出路的時候,我們會告訴學生你再刮一刮,再刮一刮你就清楚了,再往下挖掉一層土,你就豁然開朗了。考古是一種接續奮斗,長時間持續地去開展工作,是北大考古一代又一代老師和同學們的重要品質。

近年來,北大師生參與的考古項目,屢獲重要成果,有數十項進入全國十大考古發現之列。學科融合,技術變革,也在使考古研究領域不斷呈現新面貌。館藏薈萃,弦歌蕩響,承載著百年間學術精神的薪火相傳,延續著對五千年文明之路的求索探究,也傳播著中國氣派、文化自信的更大精神力量。

北京大學考古文博學院院長 沈睿文:責無旁貸,我們有這樣的研究力量更應該承擔起來。我們正在建中華文明國家文物基因庫,用考古大數據或者數字化信息化手段做一些學科轉型,實現跨越式發展。

北京大學考古文博學院考古學專業2024級直博生 侯奕君:考古發掘的探尋過程,也要求我們去不斷思考,在考古學的發展當中推陳出新,用青春力量發掘中華文明的瑰寶。

北京大學考古文博學院2025屆畢業生 阮可欣:未來我將繼續努力在文化遺產保護與詮釋領域深耕,也期待著能有更多的人關心關注文化遺產事業的發展,在新時代走出越來越多的中華遺產的保護者、中華文明的詮釋者和中華文化的傳播者。

(總臺央視記者 潘虹旭 姬強 韓冰 趙鵬)